.jpg)

目次

-

Bluetoothとは

-

BLEの歴史

-

BLE Classicとの比較

-

IoTにおける活用

昨今のIoTの普及により、BLE活用のニーズが高まっています。これから導入を検討されている方はもちろん、BLEに少しでも関心がある方に向けて、BLEの基本とIoTにおける活用をシリーズでご紹介します。

2.BLEの歴史

・BLEの歴史について

まずはBLEの土台となったBluetoothの歴史からご紹介します。

Bluetoothの歴史の始まりは1994年に遡ります。スウェーデンの通信機器メーカーEricsson社(エリクソン社)により、新たな近距離無線通信規格として開発されました。

1998年にBluetoothの標準化・認証団体であるBluetooth SIGが発足。翌年1999年にBluetooth 1.0が発表されました。

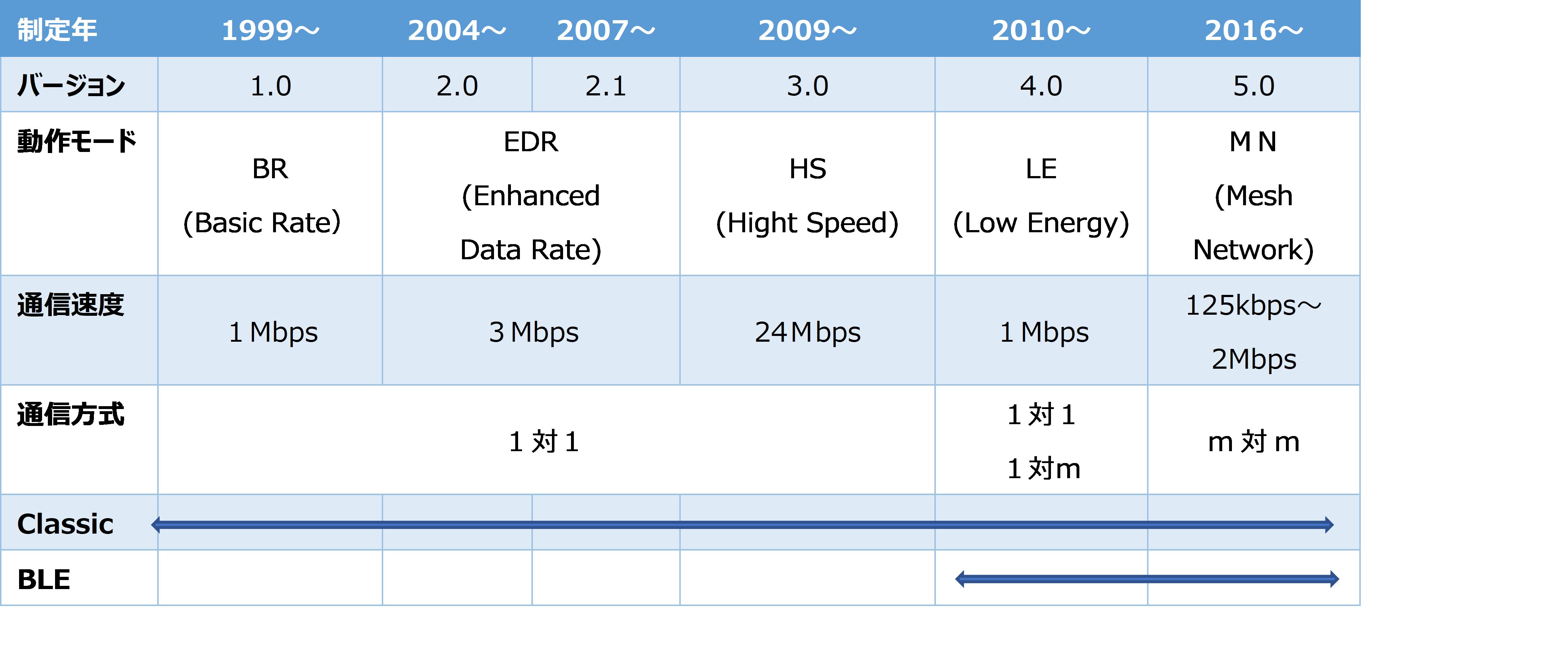

2004年に発表されたBluetooth2.0ではEDR機能が追加されました。EDRはEnhanced Data Rateの略で、これにより転送速度が3Mbpsに向上しました。

2009年のBluetooth3.0ではHS機能が追加されました。HSはHigh Speedの略で、EDRよりも早い通信速度を実現しました。通信速度は最大24 Mbpsに向上し、ファイルサイズの大きい音声や動画データ等の送信を可能にしました。

2007年にBluetooth SIGはフィンランドのNokiaが開発した近距離無線通信技術『Wibree(ワイブリー)』の仕様をBluetoothに統合しました。そしてBluetooth SIGはWibreeをBLEと改めました。2010年にBluetooth 4.0を発表した際、低消費電力デバイス向けにより省電力に特化した機能をもつBLEがここで追加されました。

2016年にはBluetooth 5.0を発表しました。従来のBLEに転送速度の低速化、高速化機能を加えました。また、メッシュネットワーク対応機能が追加されました。これにより、かつて実現しなかった複数対複数(m対m)通信が可能となりました。メッシュネットワークについては、シリーズの後半にご紹介します。

4.0以降はClassicが無くなり、BLEに一本化されたと思われがちですが、現在は両方の技術が共存している状態です。

・Bluetooth 名前の由来について

ところで、「Bluetooth」という名前の由来をご存じでしょうか。

名前の起源は千年以上前に実在したハーラル王です。彼は、985年にデンマークとノルウェーを統一しました。彼には神経が死んだ歯があり、その歯が青黒く見えたことから、Bluetooth(青い歯)という異名が付いていたそうです。

Bluetooth技術が開発される際、「乱立する無線通信規格を統一したい」という技術者の想いから「Bluetooth」と名付けられたそうです。

ちなみに、Bluetoothのロゴは、ハーラル・ブロタンのイニシャルH・Bを、ルーン文字で組み合わせたものとのことです。

次回は「Classicsとの比較」についてご紹介します。

尚、弊社はBLEモジュールを複数取り扱っております。ご関心のある方はぜひお問い合わせください。